Mettre en place une GMAO ne se limite pas à choisir un logiciel. Dans la grande majorité des cas, ce projet s’inscrit dans un paysage informatique déjà en place : ERP, supervision, outil d’achat, GED, plateforme IoT, etc. Pour que la GMAO crée de la valeur, il faut qu’elle soit connectée aux autres briques du système d’information. C’est le rôle de l’intégration.

Mais attention : une intégration réussie ne se résume pas à un travail technique. Il s’agit d’un projet à part entière, avec ses objectifs, ses étapes, ses risques et ses bonnes pratiques. Il implique de nombreux interlocuteurs et doit être pensé de façon globale : quels flux connecter, avec quels outils, selon quelle fréquence, dans quel but, et avec quelle gouvernance ?

Voici les 9 grandes phases que nous recommandons pour construire une intégration réussie entre votre GMAO et votre système d’information.

Phase 1 – Intégrer la GMAO à son SI : Clarifier les objectifs

Avant de décider quels systèmes interfacer, il faut d’abord se poser la question : pourquoi intégrer la GMAO au SI ? Quelles sont les finalités concrètes ?

L’intégration peut viser plusieurs objectifs, comme :

- Éviter les ressaisies et les erreurs manuelles,

- Mettre à jour en temps réel les informations critiques (stocks, actifs, ordres de travail),

- Fournir une vision globale pour le pilotage et la maintenance prédictive,

- S’aligner avec la stratégie de digitalisation globale de l’entreprise.

C’est à cette étape que l’on pose les bases d’une intégration utile et ciblée. Elle permet aussi de prioriser les flux à développer (par exemple, commencer par les ordres de travail ou les articles, avant de traiter les demandes d’achat).

Phase 2 – Identifier les flux cibles et les systèmes concernés

Une fois les objectifs clairs, il faut définir ce qui doit circuler entre la GMAO et les autres systèmes. Cette cartographie des flux permet de déterminer :

- Quels objets métiers sont concernés (articles, fournisseurs, OT, bons de commande, actifs, etc.),

- Quel est le sens de circulation des données (GMAO → ERP, ERP → GMAO, bidirectionnel),

- Quels outils ou systèmes sont impliqués (SAP, Oracle, logiciel de supervision, outils IoT, etc.).

On identifie aussi les règles métier associées : quels sont les champs obligatoires, à quelle fréquence doit se faire la synchronisation, quelles sont les priorités, etc. Ce travail préparatoire est essentiel pour poser les bases fonctionnelles des futures interfaces.

Phase 3 – Dresser l’état des lieux technique et fonctionnel

Cette phase est particulièrement importante si vous disposez déjà d’une GMAO en place, et plus encore si vous utilisez Maximo.

Il s’agit de réaliser un véritable audit de l’existant :

- Quelles interfaces sont déjà en place ?

- Comment sont-elles construites (scripts, API, connecteurs, transferts de fichiers) ?

- Quelles données sont aujourd’hui synchronisées, comment, et avec quels outils ?

- Quelles sont les difficultés connues (problèmes de fiabilité, doublons, lenteurs, erreurs) ?

C’est à cette étape que l’on repère les freins techniques (versions obsolètes, API non maintenues, dépendances critiques, etc.), mais aussi les opportunités : flux à optimiser, processus à fiabiliser, suppression de tâches manuelles…

Phase 4 – Nettoyer, structurer et fiabiliser les données

Avant de connecter les systèmes entre eux, il faut s’assurer que les données soient propres, cohérentes et exploitables. Une intégration ne fera que propager les incohérences si les bases de données ne sont pas préalablement harmonisées.

Cela implique :

- De nettoyer les bases (doublons, libellés incohérents, champs vides),

- De mettre en place des règles de gestion claires (nomenclature des articles, codification des actifs, catégories de maintenance, etc.),

- De vérifier la cohérence des formats et unités (dates, quantités, devises, etc.).

Cette étape est souvent sous-estimée, mais c’est elle qui conditionne la réussite technique et fonctionnelle de l’intégration.

Phase 5 – Spécifier les flux et valider les scenarii

Il s’agit maintenant de traduire les flux cibles en scénarios concrets d’échange entre systèmes. Pour chaque flux, on va détailler :

- Les données concernées,

- Le sens d’échange (source → destination),

- Les fréquences (temps réel, batch quotidien, etc.),

- Les règles de transformation ou de filtrage,

- Les cas d’erreur et les comportements attendus.

Ces spécifications sont souvent rédigées conjointement par les équipes métiers, les responsables de la GMAO, les référents IT et les intégrateurs. Elles permettent de valider les besoins, de lever les malentendus et de préparer le travail de développement.

Phase 6 – Développer et tester les interfaces

Vient le moment de concrétiser l’intégration sur le plan technique : écrire les scripts, configurer les connecteurs, mettre en place les API ou les transferts de fichiers.

Chaque interface doit être :

- Robuste (gestion des erreurs, coupures réseau, cas limites),

- Traçable (logs, historiques, supervision),

- Documentée (pour la maintenance),

- Adaptée à l’architecture SI de l’entreprise.

Les tests sont indispensables avant la mise en production. Ils doivent simuler des scénarios réalistes, avec des données proches du réel, et impliquer les utilisateurs pour vérifier que les résultats correspondent aux besoins terrain.

Phase 7 – Piloter la montée en charge et l’accompagnement au changement

Une fois les interfaces prêtes, la mise en service doit être progressive et accompagnée. On ne passe pas en production en une nuit.

Cette phase inclut :

- Des tests en environnement préprod,

- Une bascule par périmètre ou par flux,

- Une supervision rapprochée des premiers jours,

- Une communication claire aux utilisateurs,

- Un support réactif pour corriger rapidement les problèmes.

L’objectif est de sécuriser la transition sans perturber les opérations ni perdre de données. Cette phase est aussi l’occasion de vérifier que l’intégration répond aux objectifs initiaux.

Phase 8 – Organiser la maintenance et le pilotage des flux

Une fois les interfaces en place, il faut prévoir leur suivi dans le temps. L’intégration est un élément vivant du SI, qui doit évoluer, être surveillé, et parfois corrigé.

Cela suppose de mettre en place :

- Des outils de supervision et d’alerte,

- Des indicateurs de performance (taux de réussite des flux, délais, etc.),

- Une gouvernance claire (qui fait quoi en cas de problème ?),

- Des processus de mise à jour et de test en cas d’évolution d’un outil.

Cette phase garantit la pérennité de l’intégration et sa capacité à accompagner les changements futurs de l’entreprise.

Phase 9 – Documenter et transmettre la connaissance

Enfin, il est essentiel de documenter tout ce qui a été réalisé :

- Architecture technique,

- Spécifications fonctionnelles,

- Scénarios d’échange,

- Procédures de test et de reprise,

- Responsables et rôles de chaque partie.

Cette documentation permet d’assurer la continuité technique, de faciliter les audits, et de transmettre la connaissance aux équipes de maintenance, aux nouveaux arrivants, ou aux futurs prestataires.

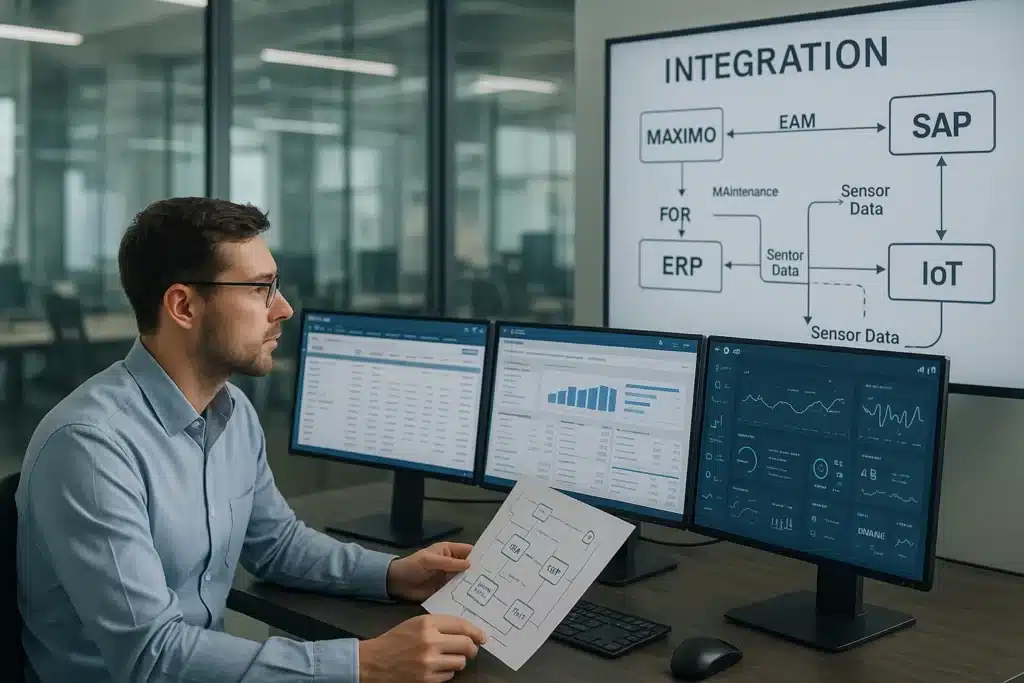

Maximo : un socle puissant pour une intégration réussie

Maximo (IBM®) est reconnu comme l’un des outils de GMAO les plus complets du marché. Mais il se distingue aussi par ses capacités d’intégration robustes, pensées dès l’origine pour dialoguer avec un système d’information complexe et étendu.

Voici quelques points clés à connaître pour tirer le meilleur parti de Maximo dans un projet d’intégration :

Une architecture ouverte, orientée interopérabilité

Maximo repose sur une architecture modulaire et orientée service (SOA), qui facilite la connexion avec des ERP, des outils de supervision, des systèmes IoT ou des plateformes d’achat. Il propose plusieurs modes d’intégration selon les besoins :

- Interfaces via web services (REST, SOAP),

- Échanges asynchrones via files (JMS, Kafka…),

- Intégration via bases de données ou vues partagées,

- Connecteurs standards avec SAP, Oracle, Dynamics…

MIF : un framework d’intégration natif

Le Maximo Integration Framework (MIF) permet de :

- Configurer des interfaces sans développement lourd,

- Mapper les données selon les besoins métiers,

- Gérer les erreurs, les formats, les règles de transformation,

- Monitorer les échanges en temps réel.

Des objets métiers alignés avec les processus de maintenance

La richesse des objets métiers standardisés dans Maximo (ordres de travail, articles, fournisseurs, actifs, emplacements…) facilite les échanges structurés avec les autres systèmes sans personnalisation excessive.

Un outil taillé pour les architectures hybrides

Maximo s’adapte aux environnements on-premise, cloud ou hybrides. Cela ouvre la voie à des intégrations progressives, scalables et connectées aux outils modernes (ESB, API Gateway, IoT, etc.).

Chez Odexio, nous intervenons régulièrement sur des projets d’intégration de Maximo, en tenant compte de cette richesse technique mais aussi des réalités terrain : robustesse, simplicité, pérennité, maîtrise des flux. Notre approche vise à transformer chaque intégration en un levier durable de performance opérationnelle.

En conclusion : faire de l’intégration un levier stratégique

Intégrer une GMAO comme Maximo à votre système d’information ne se résume pas à un défi technique. C’est un projet d’alignement stratégique, à la croisée des flux opérationnels, des exigences métiers et des contraintes IT. Il mobilise des expertises variées, suppose des arbitrages clairs, et nécessite une vision d’ensemble sur les processus.

En découpant le projet en neuf grandes phases, on peut structurer l’effort, sécuriser chaque étape et créer des interfaces à la fois robustes, évolutives et utiles pour les utilisateurs finaux.

Dans cet effort, Maximo offre un terrain favorable, avec son framework d’intégration puissant et sa souplesse d’adaptation, pour faire de chaque projet une réussite concrète au service de la maintenance et de la performance globale.